Refleksi Hari Anak Perempuan Sedunia 2025: “Aku Ingin Sekolah Lagi, Bukan Jadi Ibu Terpaksa”

- account_circle Diagram Kota

- calendar_month Sabtu, 11 Okt 2025

- comment 0 komentar

- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

DIAGRAMKOTA.COM – Refleksi Hari Anak Perempuan Sedunia 2025. Hari itu beberapa tahun yang lalu, di sebuah kampung di kawasan kumuh padat penduduk di pertengahan kota Surabaya, Jawa Timur, matahari hampir tenggelam. Di dalam rumah beratap seng lusuh, Dewi (samaran) memegang pena, menulis di buku harian tipis. Matanya berkaca-kaca.

“Saya berhenti sekolah waktu kelas 3 SMA karena hamil muda. Rumah tangga saya sekarang penuh pertengkaran,” katanya lirih ketika aku duduk di sudut ruang tamunya, bersama kedua orang tuanya yang kebetulan adalah kawan penulis.

Kisah nyata penulis ketika mendampingi seorang siswi SMK Negeri Surabaya bernama Dewi, menggambarkan bagaimana sistem yang seharusnya melindungi justru bisa melukai.

Dewi hamil saat masih duduk di bangku kelas XII. Alih-alih mendapat dukungan psikologis dan pendidikan yang adaptif, pihak sekolah malah memintanya menandatangani surat pengunduran diri.

“Katanya biar tidak jadi contoh buruk bagi siswa lain,” ucapan perwakilan sekolah yang penulis dengar saat menemani Dewi di rumahnya.

Penulis kemudian mencoba mendatangi sekolah, berdiskusi dengan pihak sekolah, menjelaskan bahwa Dewi masih memiliki hak untuk belajar dan mengikuti ujian. Bahwa kehamilan tidak boleh menjadi alasan anak kehilangan masa depan pendidikan.

Setelah proses panjang, pihak sekolah akhirnya mengizinkan Dewi kembali mengikuti kegiatan belajar.

Namun, sayangnya ketika kembali ke sekolah, Dewi disambut bukan dengan pelukan, dan yang tak bisa dihapus adalah cibiran dan tatapan sinis. Yang menunggu setiap kali ia melangkah ke ruang kelas.

“Dia masih sekolah, padahal udah hamil,” bisik beberapa siswa.

Bahkan seorang guru sempat berkomentar di depan kelas, “Anak-anak, jangan ditiru ya.”

Dewi menahan malu dan terus mencoba masuk beberapa hari. Tapi kemudian ia berhenti.

“Teman-teman menjauh. Saya malu. Padahal cuma ingin lulus,” katanya pelan.

Akhirnya beberapa minggu kemudian, Dewi berhenti datang. Ia memilih belajar dari rumah, menunggu waktu melahirkan. Buku-buku pelajaran masih tersusun di sudut kamarnya. Ia menulis di sebuah catatan kecil:

“Saya ingin sekolah lagi. Saya ingin buktikan, hamil bukan berarti harus berhenti bermimpi.” Dan, akhirnya Dewi lulus kejar paket c.

Kisah Dewi bukan sekadar tragedi pribadi, tapi potret nyata bagaimana sistem pendidikan kita belum sepenuhnya berpihak pada anak perempuan yang jatuh dalam situasi sulit. Alih-alih dirangkul dan didukung, mereka sering dihakimi—baik oleh aturan, maupun oleh tatapan sesama.

Dewi bukan figur yang muncul di laporan media nasional, tapi kisahnya bisa dibilang mewakili banyak gadis seumur dia—yang dipaksa memilih antara mimpi dan kenyataan pahit. Maka di Hari Anak Perempuan Sedunia ini, layak kita buka kisah nyata semacam ini dengan data konkret dan refleksi yang menggugah.

Angka & Fakta: Pernikahan Anak & Kekerasan Terhadap Anak Perempuan

Menurut data Kementerian PPPA, angka perkawinan anak secara nasional turun dari 10,35 % (2021) → 9,23 % (2022) → 6,92 % (2023).

Tapi meskipun menurun, masih ada provinsi yang angka pernikahan anaknya jauh di atas rata-rata nasional. Contoh: Jawa Timur masuk daftar 19 provinsi dengan angka perkawinan anak di atas rata-rata; di Jatim angka itu mencapai 8,86 %.

Secara historis, survei seperti SUSENAS juga mencatat bahwa proporsi perempuan usia 20–24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun sekitar 11,21 %, artinya satu dari sembilan perempuan mengalami pernikahan di masa anak.

Di provinsi NTB, angka perkawinan anak tercatat sangat tinggi: 17,32 % pada 2023.

Jadi meski tren nasional turun, tantangan di berbagai daerah masih besar—dan penurunan rata-rata tidak selalu mencerminkan penurunan merata di semua wilayah.

Kekerasan terhadap Anak Perempuan: Angka Nyata, Luka Nyata

Sistem Nasional Pengaduan Kekerasan Anak (SIMFONI-PPA, Kemen PPPA) mencatat per 2025 jumlah kasus kekerasan anak yang diinput data mencapai 24.129 kasus. Dari angka itu, 20.669 korban adalah anak perempuan.

Di Jawa Timur sendiri, baru-baru ini Menteri PPPA menyampaikan apresiasi atas penetapan tersangka dalam kasus kekerasan seksual anak di Banyuwangi, di mana korban berinisial CN (7 tahun).

Di Malang, KPAI menyerukan agar oknum guru yang melakukan kekerasan fisik terhadap siswa mendapat sanksi.

Di Sumenep (Jawa Timur), angka kasus kekerasan perempuan & anak dikatakan “tinggi” oleh KPAI, seiring seruan kolaborasi untuk tindakan nyata.

Angka-angka ini menunjukkan bahwa ancaman kekerasan tidak sekadar potensial — ia sudah nyata, dalam skala yang masif, dan banyak melibatkan anak perempuan.

Di Balik Data: Kehidupan Sehari-hari yang Terabaikan

Dewi (kisah di awal) bercerita, waktu orang tuanya tahu dia hamil, pilihan yang ditawarkan adalah: menikah atau diasingkan. Ia memilih menikah karena takut “nama baik keluarga tercemar”. Dalam pernikahannya, tekanan datang dari segi ekonomi (suami belum punya penghasilan tetap), perbedaan pendidikan, dan pertengkaran karena masalah sepele.

Tersebar pula kisah dari pondok pesantren di Jatim, di mana KPAI pernah menangani kasus santri 13 tahun meninggal akibat luka bakar yang diyakini bagian dari kekerasan di lingkungan pondok.

Kasus semacam itu mencerminkan bahwa kekerasan dan pernikahan anak tidak selalu hadir sebagai tragedi tunggal — mereka merepresentasikan sistem yang lemah dalam melindungi hak anak.

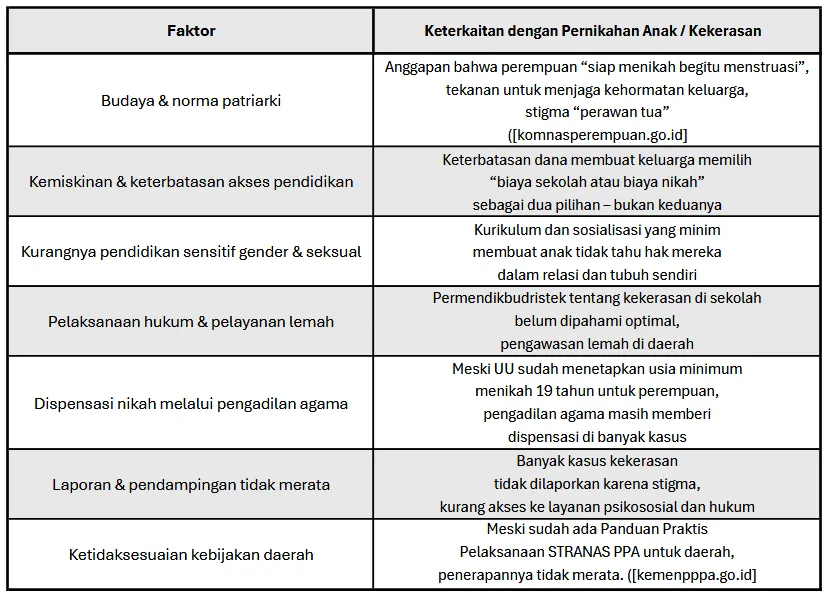

Apa Penyebab & Hambatannya? Perspektif Praktis

Dari rangkuman pegiat hak anak, organisasi masyarakat sipil, serta analisis dokumen kebijakan (Stranas PPA, laporan Komnas Perempuan), berikut poin-utama yang sering muncul:

Satu kutipan menarik dari Kemen PPPA: “Perkawinan anak merupakan hulu dari berbagai permasalahan bagi kualitas hidup anak.”

Suara Nyata: Harapan dari Dewi & Lainnya

Di akhir percakapan, Dewi seorang ibu yang melahirkan anak perempuan tersebut, sempat berkata,

“Teruntuk anakku perempuan, aku ingin dia sekolah terus, nggak malu sama apa pun. Aku ingin dia lebih kuat dari aku.”

Kalimat itu mungkin terdengar sederhana. Tapi dari sana kita tahu, bahwa meski sistem sering gagal melindungi mereka, anak-anak perempuan masih punya cahaya kecil untuk menyalakan harapan

Penutup: Menjadi Bagian dari Perubahan

Di Hari Anak Perempuan Sedunia 2025 ini, ketika dunia mengangkat tema “The girl I am, the change I lead: Girls on the frontlines of crisis”, mari kita ingat peran kepemimpinan anak-anak perempuan dalam mengatasi krisis di berbagai bidang dan dampak ketidaksetaraan. Peringatan tahunan ini bertujuan untuk merayakan pencapaian mereka dan mengadvokasi hak-hak mereka di seluruh dunia.

Dewi, gadis dengan pena lelah di tangan, berhak menuntut kembali haknya untuk belajar, memilih, dan bertahan, bukan menyerah.

Kita (pembaca, pendengar, pemerintah, masyarakat) punya peluang untuk mendengar kisah seperti Dewi bukan sebagai simpati sesaat, melainkan sebagai panggilan untuk bertindak.

Jadi, apakah kita akan biarkan anak perempuan meredup sebelum kesempatan itu dimulai? Atau kita bangun bersama agar mereka tumbuh bebas, kuat, dan bermartabat?*

*Penulis: Hari Agung [Seorang Ayah dari anak perempuan]